令和7年度高校奨学生募集は締め切りました

令和7年7月11日

令和7年度高校奨学生募集は締め切りました

令和7年7月11日 令和7年度高校奨学生募集は締め切りました

令和7年度高校・高専奨学生募集要項 高校・高専奨学生募集要項 令和7年度の高校・高専奨学生の募集を締め切りました。

PDF よくある質問 692K

PDF R07年度事業計画書 PDF R07年度収支予算書 PDF R07年度収支予算書内訳表

1.奨学生の採用人員 大学奨学生 30名~50名 高校・高専奨学生 50名~70名 2.奨学金給付金額 大学奨学生 40,000円/月 高校・高専奨学生 30,000円/月 ※この奨学金は、給付ですから返済の義...

令和7年2月17日 奨学生採用式において配布しております『奨学生の心得』を 当HPの「ダウンロード」欄にアップしました

令和7年7月11日

令和7年度高校奨学生募集は締め切りました

令和7年度の高校・高専奨学生の募集を締め切りました。

令和7年2月17日

奨学生採用式において配布しております『奨学生の心得』を

当HPの「ダウンロード」欄にアップしました

令和7年1月24日

令和7年度大学奨学生の募集は終了しました

大学奨学生 30名~50名

高校・高専奨学生 50名~70名

大学奨学生 40,000円/月

高校・高専奨学生 30,000円/月

※この奨学金は、給付ですから返済の義務などは一切ありません。

①福岡県内に生活の本拠を有する母子家庭の子女であること。

但し、両親のいない場合は、施設入居者に限る。

②学業及び人物が良好で、将来良識のある社会人として活動できる見込みがあること。

③経済的理由により学資の支弁が困難であると認められる者。

学資の支弁が困難とは、母親の収入が概ね年間500万円未満とします。

①福岡県の高等学校および高等専門学校を3月に卒業する者で4月に学校教育法に基づく、大学へ進学を希望する者。

(但し大学校、高等専門学校の専攻科・別科、大学院、短期大学、専門学校、専修学校、通信教育課程、夜間部、第二部課程等は除く。)

②募集は、毎年11月中旬頃に福岡県の高等学校長及び高等専門学校長宛に行います。

尚、募集要項はホームページに掲載いたします。

③応募は、募集要項3ページの4.応募の手続を参照の上、必要書類を提出下さい。

④他奨学金の重複受給について、

日本学生支援機構の給付型奨学金との併給のみ容認します。

在学中その他返済義務のない給付型奨学金との重複受給は認めません。

なお、日本学生支援機構の給付型奨学金との併給の容認は、令和6年度新規採用者より適用され、それ以前の採用者には適用されないので注意。

貸与型奨学金の重複受給は認めます。

①4月に福岡県の高等学校および高等専門学校へ進学(通信制、定時制の学校は対象外)し、現在第1学年に在学中の者。

②募集は、毎年4月下旬に福岡県の高等学校長及び高等専門学校長宛に行います。

尚、募集要項はホームページに掲載いたします。

③応募は、募集要項3ページの4.応募の手続を参照の上、必要書類を提出下さい。

④他奨学金の重複受給について、

「高校生等奨学給付金」との併給のみ容認します。

在学中その他返済義務のない給付型奨学金との重複受給は認めません。

なお、「高校生等奨学給付金」との併給の容認は、令和6年度新規採用者より適用され、それ以前の採用者には適用されないので注意。

貸与型奨学金の重複受給は認めます。

当会のホームページに掲載されている奨学生募集要項は、各年度の奨学生募集開始時から閲覧可能です。

募集要項公開時期以外で応募等に関し詳細をお知りになりたい方はQ1-3の事務局までお問合せください。

<大学奨学生><高校奨学生>と特に記載のないものは、共通事項となります。

福岡県の高等学校および高等専門学校在学者で、福岡県在住の母子家庭の子を対象とした育英事業を行っています。

詳細は、奨学生募集要項をご覧ください。

「ニビキ」とは、当会の設立に際し多額の寄付をされた中村雅一氏の家紋であり、古くは徳川時代、肥前国平戸(長崎県)の松浦藩第36代藩主(諦(たい)乗(じょう)公(こう))のご生母である中村氏が藩侯より家紋の一部を賜ったものです。

掲示方法は各学校で異なるようですので、各学校の奨学金担当者にお尋ねください。

制限はありません。応募資格に適うのであれば、何人応募いただいても構いません。

その際、願書や募集要項など応募される人数によって不足する書類は当会のホームページからダウンロードができますのでご利用ください。また、学校ごとに採用人数の制限もございません。

インターネットでの応募および問合せは受け付けておりません。

必ず学校経由で応募をしてください。

お問合せは電話にて093-661-3790(受付時間:平日のみ 9時から16時)にお願いいたします。

個人での直接応募はできません。必ず学校を経由して応募してください。

願書、推薦調書(どちらもこのホームページより印刷可)、住民票(生計を一にする家族全員のもの)、所得証明書などが必要です。その他にも個別に必要書類が異なりますので、詳しくは奨学生募集要項をご覧ください。

まずは各学校の奨学金担当者にお尋ねください。

募集要項(願書)は、各年度の奨学生募集開始時にホームページから閲覧および印刷ができますのでご利用ください。応募は、各学校の奨学金担当者経由で行ってください。

願書の提出は高校奨学生および大学奨学生とも学校経由となっていますので、提出までの手続きなどは各学校の奨学金担当者にお尋ねください。

<大学奨学生>

願書提出後(応募締め切り1月末頃。高校3年生在学者。)、2月中旬に書類選考を行います。書類選考合格者は3月中旬に面接を行い、面接合格者が採用内定者となります。

採用内定者は、3月末頃に行われる採用説明会に出席し所定の手続きが完了した時点で大学奨学生となります。

<高校奨学生>

願書提出後(応募締め切り6月下旬頃。高校1年生在学者。)、7月中旬に書類選考を行います。書類選考合格者は8月上旬に面接を行い、面接合格者が採用内定者となります。

採用内定者は、8月中~下旬に行われる採用説明会に出席し所定の手続きが完了した時点で高校奨学生となります。

応募自体は可能ですが、以下の条件を満たさなければ奨学生として本採用はされません。

≪条件≫

・弁護士等が作成した調停中を証明する文書を提出。

・書類選考と面接試験に合格し、説明会までに離婚が成立していること。

個々の案件で判断しておりますので、具体的な案件について当会へご相談ください。

離婚が成立していない理由が下記⑴⑵いずれかであり、記載の書類が提出できるのであれば応募は可能です。

ただし、書類選考・面接試験に合格後に奨学生の採用資格を得るためには、別途提出書類が必要な場合があります。該当者には、個別に詳細をお伝えいたします。

⑴ 父親が行方不明で離婚に至っていない

民生委員や弁護士等が作成した行方不明を証明する文書、警察が発行する行方不明者届受理証明など。

採用後、定期的に状況報告書の提出が必要。

⑵ DVが原因で母親に離婚の意思があるが、父親が離婚に応じない

裁判所による保護命令の決定がわかる証明書や、保護命令を受けていない場合は女性(婦人)相談所等で作成してもらったDV被害の証明書。採用後、定期的に状況報告書の提出が必要。

※ 状況報告書の提出時期などの詳細は、該当者に個別にお知らせいたします。

※ DV被害で避難しており、住民票は変更していないが母子生活支援施設や実家などで一時的に生活をしている場合、住民票の提出は不要です。

かわりに、本来は母親が福岡県を生活の本拠地としていることおよび現住所の証明に関して、弁護士や民生委員等に作成してもらった証明文書を提出してください。

なお、一時的な避難先が他県(佐賀県にある実家に一時避難しているなど)である場合でも、応募資格はありとします。ただし、完全に福岡県外に転居し、今後、母親が福岡県外に移住する場合は応募資格はなしとなります。願書には、現在 居住している住所を記入してください。

※ 上記 どの場合でも願書の「家庭事情」欄にその旨を差し支えない内容で構いませんので必ず記入してください。

上記以外の理由である場合は、Q.2-1もご参照のうえ具体的な案件について当会へご相談ください。

可能です。

母子家庭のみが対象となりますので、応募はできません。

当会において「両親がいない」とは、

「 両親との死別、両親の行方不明、両親の養育拒否、その他の事由によって経済的支援を全く受けておらず、いずれの親とも同居していない状況 」を指します。

上記 「両親がいない」の該当者で、かつ施設入居者は原則 応募資格ありとします。

【 該当施設 】

施 設 :児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)など

施設入居と同等

とみなす事業 :児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)

※施設に在籍している証明書(コピー可、施設の所在地および入所年月日が記載されているもの)が必要です

⇒両親がいない施設入居者の所得証明に関してはQ.5-11をご参照ください。

祖父母と同居されている場合、両親がいなくても応募資格はなしとなります。⇒Q.2-5もご参照ください。

個人ではなく学校経由での応募となるため、応募資格はなしとなります。

応募資格はなしとなります。

応募は可能です。

文部科学省所管の学校教育法に基づく 国立大学・公立大学・学校法人・私立大学です。

ただし、海外の大学、大学校、高等専門学校の専攻科、別科、大学院、短期大学、専門学校、専修学校、通信教育課程、夜間部、第二部課程等は募集対象外です。

住民票に記載のある姓で記入してください。

また、当会から郵便物を送る際、どちらの姓で送ればよいか必ずお知らせください。

※ 願書の「家庭事情」欄に記入、もしくは別の用紙(A4サイズでフォーマットフリー) にその旨記入し願書と一緒に送付してください。

(注)姓が異なると、郵便物が正しく郵送されない場合があります。必ず郵便物が届く姓をお知らせください。

推薦調書は当会ホームページにPDF版を掲載しておりますが、Excel版も提供しております。

パソコン等を使用し、ダウンロードした推薦調書にご入力・印刷していただけます。

【令和6年度 大学奨学生応募の場合】

添付していただく所得証明書は令和5年度版ですが、証明の年度と対象となる収入のあった年は1年ずれることになります。つまり、令和5年度版の所得証明書では、令和4年分(令和4年1月から令和4年12月まで)の所得を証明しますので、「令和4年度の収入の記載がある所得証明書」=「令和5年度版の所得証明書」の添付が必要となります。

(注) 所得証明書は、発行時期等を十分にご確認のうえ取得・提出をしてください。

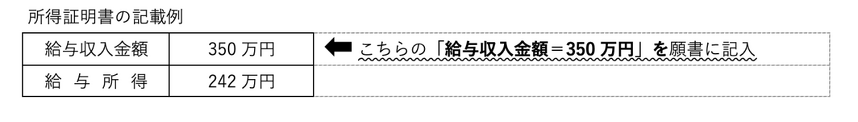

① 給与収入がある場合は、「給与収入」に記載の金額を記入してください。(注)所得額ではありません。

自営業などの場合、「営業等」や「営業等所得」に記載の金額を記入してください。

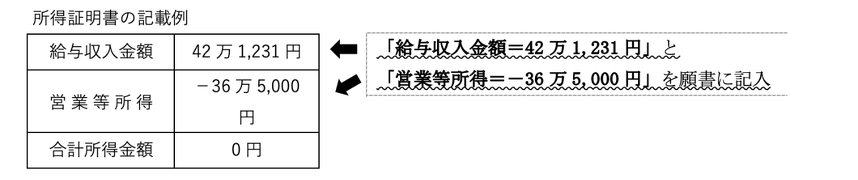

② 給与収入もあり、かつ営業所得など給与所得以外の所得を含む場合は、以下を参考にしてください。

なお、〔合計所得金額〕または〔総所得金額〕〔総所得金額等〕を審査の対象とします。

上記の例の場合、審査対象となる金額は「合計所得金額=0円」になります。

※「課税総所得金額」は審査対象ではありませんのでご注意ください。

提出が必要です。

また、無収入になった旨を願書の「家庭事情」欄に記入し、願書の給与収入金額の欄にある “無”を〇で囲んでください。給与収入以外の収入や援助金などがあれば、該当欄に忘れず記入してください。

所得証明書に記載の額より、100万円もしくは20%以上の増減がある場合は、所得証明書の提出に加え、以下の書類も添付してください。(詳細は募集要項を参照)

様式は当会ホームページよりダウンロードが可能です。(募集要項掲載時期のみ)

また、大きく収入が変わった旨を願書の「家庭事情」欄に記入してください。

【給与収入がある場合】

⑴ 新勤務先の直近3か月以上の給与明細書のコピーと「給与収入計算書」(大学生:様式3 高校生:様式4)

⑵「年収見込証明書」(大学生:様式4 高校生:様式5 勤務先に所定のものがあればそちらの様式でも可)

⑴または⑵のいずれかと所得証明書を提出してください。

* 就職・転職したばかりで給与が支給前である場合は、勤務先の発行する「年収見込証明書」を提出。

【事業収入がある場合】

「事業収入計算書」(大学生:様式5 高校生:様式6)および 直近3か月分の帳簿のコピーと所得証明書を提出してください。

* 個人事業主ではなく法人経営としている場合、上記【給与収入がある場合】と同様にしてください。

所得証明書の提出は必要です。

Q.5-4を参照し、所得証明書以外にも必要な書類を添付してください。(詳細は募集要項を参照)

また、無職から就職した旨を願書の「家庭事情」欄に記入してください。

提出が必要です。(無職=所得がないことの証明のため)

扶助料の場合は「生活保護決定通知書」のコピー、収入の場合は「所得証明書」(コピー不可)、年金の場合は「年金振込通知書」や「年金額改定通知書」のコピーも添付してください。

必要ありません。

願書の「収入の種類・金額」の「その他」の空欄に“祖父母より援助”などと記入し、援助額の年間合計額も記入してください。(必ず月額ではなく年額を記入してください。)

「家庭事情」欄にその旨を記入してください。

また、「生計を一にする家族および所得」欄には、社会人の子の記入は不要です。

⇒社会人の子から生活費の支援を受けている場合はQ5-6をご参照ください。

収入に含めないため、記入の必要はありません。

公共職業訓練や、求職者支援訓練の支給手当は収入に含めませんので収入欄への記入は不要ですが、

「家庭事情」欄には、訓練に通っている旨を記入してください。

遺族年金を受給しているのであれば、年金証書や通知書のコピーを添付してください。

所得証明書の提出は必要ありません。

原則、添付していただくのは<大学奨学生>の場合は願書提出期限の前年1月~12月、<高校奨学生>の場合は願書提出期限の直近1年に発行された全ての通知書です。

紛失してしまった場合は、添付していただく書類および願書への記入額は以下の通りになります。

⑴ 上記期間内で、紛失した以外の手元にある全ての通知書(コピー可)

⑵ 紛失している通知書に関しましては、該当する扶助料等の振込が確認できる銀行口座の通帳コピーを添付。(該当する箇所以外の通帳の記録は、マジック等で黒塗りをしてください。)

⑶ 金額は、上記期間内の受給総額(年額)を記入してください

必要です。生計を一にする家族全員の住民票の添付が必要です。

別居独立の生計を営んでいる家族の場合は、願書への記入および住民票の添付は不要です。

収入欄への記入は不要です。

通知書等を紛失されている場合は、再発行や内容が証明できるものが発行してもらえないかまずは各発行元に問合せをしてください。

再発行等が提出締め切りまでに間に合わない場合は、以下を参考に提出してください。

⑴ 該当する手当・年金の振り込みが確認できる銀行口座の通帳コピーを添付。

※ 該当する箇所以外の通帳の記録はマジック等で黒塗りをし、「募集要項」の「奨学生願書の記入要領」に記載の該当期間に振り込まれた箇所全てのコピーを添付。大学奨学生と高校奨学生で該当期間は異なりますのでご注意ください。

⑵ 金額は「募集要項」の「奨学生願書の記入要領」をご参照の上、間違いのないよう記入してください。

貸与型奨学金との併給は認めております。併給を認めていないのは、返済義務のない給付型奨学金です。

ただし、日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金のみ、当会の奨学金に加え併給(重複受給)することを認めます。

その他の給付型奨学金に関しては併願応募することは可能です。

ただし、当会を選択される場合には他方を辞退していただき、重複受給している期間があれば奨学金の返納も必要となります。⇒Q6-3をご参照ください。

なお、貸与型奨学金との併給は認めておりますが、貸与型奨学金を支給している団体には、他奨学金との重複受給に制約を設けている場合がございます。必ず該当者は各自で貸与元にご確認をお願いいたします。

併給に該当しません。学費(授業料)減免については、制約を設けておりません。

応募の段階では併願することは可能です。

ただし、複数の給付型奨学金に内定した場合は採用手続きの段階でいずれかを選択していただきます。

・ 当会に内定後、他の給付型奨学金を併願中の間は給付を保留し、当会を選択された時点で奨学金を支給いたします。また、当会の奨学金を給付後に他の給付型奨学金を受給することを選択された場合には、当会の奨学金を受け取られていた場合、返納していただきます。

・ 給付型奨学金に関しましては、日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金のみ併給を認めますが、それ以外は、民間・国や自治体などの問わず当育英会との併給はできません。

ただし、学費(授業料)減免は認めます。

・ 学校独自の奨学金制度(特待生制度など)との併給につきましては、制度の内容によって併給可能か異なります。当会にお問い合わせください。

・ 貸与型の場合でも貸与型奨学金を支給している団体には、他奨学金との重複受給に制約を設けている場合がございますのでご注意願います。貸与型に関し当会では制約を設けておりませんが、必ず該当者は各自で貸与元にご確認をお願いいたします。

大学に合格できなかった場合は、当会の内定は取り消しとなります。

採用内定者は、正式な採用手続きが完了後に届出のあった指定銀行口座に毎月25日(銀行休業日の場合は

その前日)に振り込みます。なお、初回のみ数か月分の奨学金をまとめて支給いたします。

<大学奨学生> 4月~5月の2ヶ月分を5月にまとめて支給

<高校奨学生> 4月~9月の6ヶ月分を9月にまとめて支給

*正式な採用手続き完了とは…

<大学奨学生> 3月末に行う予定の採用説明会に必ず出席し、4月に指定大学に入学後、必要書類が提出された後。

<高校奨学生> 8月中~下旬頃に行う予定の採用説明会に必ず出席し、必要書類が提出された後。

(注)ゆうちょ銀行以外の口座に限ります。お持ちでない場合は、採用後に新規で口座開設をしてください。

※当会の奨学金を給付後に、他の給付型奨学金を受給することを選択された場合

⇒Q6-3をご参照ください。

採用された奨学生が、当会の奨学生として相応しい生活・行動を行い、『奨学生の心得』(当会の採用説明会にてお渡し予定)を果たす限り、返還の必要はありません。

原則 以下の場合は当会の奨学生資格は喪失します。

高校:通信制、定時制

大学:海外の大学、大学校、高等専門学校の専攻科、別科、大学院、短期大学、専門学校、専修学校、通信教育課程、夜間部、第二部課程等

個々の案件で判断しておりますので、まずは当会にご相談ください。

高校・大学入学後に休学して海外留学などをする場合は、その期間は奨学金の給付を原則 休止し、復学後に再開します。なお、日本で単位が認められる交換留学の場合には、原則 奨学金を継続給付します。

ただし、留学に伴い卒業までの年数が延びたとしても、奨学金の給付期間は、奨学生となった4月から、最短修業年限の終期までとなります。

※ 留学に特化した他の給付金奨学金(日本学生支援機構の海外留学支援制度=協定派遣など)の受給は認めます。

ただし、当該給付型奨学金の受給中は交換留学の場合であっても、当会の奨学金の支給は停止します。

資格喪失とはなりません。

休学・留年が決まりましたら速やかに当会にお知らせいただき、異動届の提出をしていただきます。

休学・留年中は奨学金の支給を停止し、休学は復学時、留年は進級時に必要書類の提出後、支給を再開いたします。ただし、休学・留年に伴い卒業までの年数が延びたとしても、奨学金の給付期間は奨学生となった4月から、最短修業年限の終期までとなります。